学生の多くにとって、ノート取りは機械的な作業です。先生が講義やプレゼンをしている間に生徒が何ページもメモを取る。ごく一般的な光景です。

文章でノートを取るのは確かに何もないよりはマシですが、生徒が教材を学ぶ方法として最も効果的なものとは言えません。特に、パソコンでノートを取る場合には片方の耳から言葉が入ってもう片方の耳から抜けていくといったことになりがちです。

ここで問題なのは、生徒 (と、教師) の大半がこれ以外のノートの取り方を知らず、文章で書くか、ノートを一切取らないかの二択になってしまうことです。この記事では、この問題の解消に注目しました。

この記事では、教室の内外で強力な学習ツールとして活用できるビジュアルノートテイキングについて、内容や導入する理由、方法を詳しく説明します。

ビジュアルノートテイキングとは?

「ビジュアルノートテイキング」というと、落書き、スケッチや絵、イラストなどで埋め尽くされ、文字情報のほとんどないページを想像する人が多いでしょう。このスタイルのノート取りもビジュアルノートテイキングの一派 (通称「スケッチノート」) ではありますが、数あるアプローチの一つに過ぎません。

ビジュアルを使ったノート取りでは、一般に文字と視覚的な要素を組み合わせて情報を整理し、理解しやすく、視覚に訴える方法で記録します。情報は通常、グラフや図、スケッチや絵などの一貫した論理的なフォーマットで構成されます。

ビジュアルノートテイキングの優れた点は、その柔軟性にあります。正しい方法が決まっているわけではありませんので、工夫して自分に合った文章とビジュアルの比率を見つけることができます。

ビジュアルノートテイキングのメリット

「壊れていないものを直すな」と言いますが、ビジュアルノートについても同じことで、これほどまでに長い間使われてきた従来のノート取りの方法をわざわざ変える必要があるのかと思われる向きもあるでしょう。

その理由は、従来の文章によるノートの取り方が十分に効果的とは言えないからです。すべての生徒に適しているわけでもありません。ビジュアルを使ったノート取りには、一般に以下の3つのメリットがあります。

1. 生徒の注意を惹ける : ただ言われたことをひたすら書き留めるのは退屈なものです。従来のノート取りの方法では、眠気と戦うことになりがちです。これに対し、ビジュアルでノートを取る場合には、生徒が積極的に参加する必要があります。

情報をビジュアルで整理するには、聞いたことをそのまま書くのではなく、情報を処理し、関連付け、配置する場所や方法を判断する必要があり、結果的に生徒一人ひとりの注意力と意欲が高まります。

2. 整理できる : ノートを後で見直す際に、ページの中から情報を探し出すのに時間がかかるのは苛立つものです。また、何ページにもわたる内容の場合にはさらに時間がかかることもあります。

ビジュアルノートなら、メモした情報も見やすくなります。似たようなアイデアがまとめられていることが多いので、特定の情報を追いやすく、ノート全体を見直すことのも簡単です。

3. 情報を保持しやすい : 先程も少し触れましたが、授業で教師が話した内容が片方の耳から入って機械的に書き留められ、もう片方の耳から出て行ってしまうことは非常によくあります。ビジュアルでのノート取りでは生徒がより積極的に取り組む必要があるため、情報の保持にも役立ちます。テーマについて関連付け、批判的に考えるというプロセスがノート取りの中に組み込まれているためです。

ビジュアルノートテイキングのヒント

では、実際にビジュアルでノートを取るにはどんな方法があり、生徒と教師の両方がビジュアルノートを最大限に活用するにはどうすればよいのでしょう。

ここまででお気づきでしょうが、ビジュアルノートには手書きのものと、パソコンやタブレットなどの電子機器を使ったものとがあります。どちらの方法も効果的ですが、特にリモート、非同期やハイブリッドの学習環境が一般的となった現在、電子機器には特有の利点があります。

ビジュアルでノートを取る際には、以下の点に注意します。

画像を追加する : Lucidspark などでデジタルにノートを作成する場合には、必ず画像を添付しましょう。グラフや表、重要な数値の写真や絵、スケッチなど、どんな内容でもビジュアルノートを強化するのに役立ちます。画像とテキストでは脳の処理方法が異なるため、画像を加えることで脳のさまざまな部分を学習プロセスに関与させることができるようになります。

コネクターを使う : 文章でノートを取ると、アイデア間のつながりや関連が分かりにくいこともあります。ビジュアルでノートを取り、コネクターを使えば、そうした問題も解消できます。関連するアイデアや用語を線でつなぐだけで十分ですが、もっと複雑な仕組みにすることもできます。

使うコネクターの種類が増えるほど、ノートでビジュアル化できる関係の種類も増えます。点線や矢印を使ったり、色分けするのもよいでしょう。

文章の書式を変える : 従来の文章によるノート取りでも、文章のサイズ、色やスタイルを変えて見出しや小見出しなどの構成要素を示すことがありますが、この手法はビジュアルノートにも使えます。

デジタルでビジュアルノートを作成するなら、テキストの書式設定の可能性は無限大です。書式設定を工夫するすることで、ノートをより分かりやすく整理することができます。

色 : これも従来のノート取りでよく使われる方法です。中3の生物の授業で、10色のペンでノートを色分けしていた生徒はいませんでしたか?それを見習いましょう。ビジュアルノートでは、文章以外にもコンテナー、付箋やコネクターなど、さまざまな要素を色分けでき、より効果的にノートを取ることができます。

ビジュアルノートテイキングのテクニック

ノート取りのバリエーションとしてビジュアルノートテイキングのテクニックを学んでおくことで、気軽に使えるツールが増え、質の高いノートが作れるようになります。学ぶ内容にかかわらず、情報を整理して分かりやすく記録するノート術を身につけることができるのです。

ビジュアルやスケッチ、絵を使ったノートの取り方としては、以下の方法が一般的です。

1. ベン図

アイデアの比較検討をする際にベン図を使ったことがある方も多いでしょう。まだ使ったことがない方は、ぜひ一度使ってみてください。ベン図とは、2つのアイデア、テーマや人などの間の相違点と類似点を簡単に捉える方法です。

ベン図では、それぞれのアイデアを円で包括的に表現します。こうした円が互いに重なり合っており、共通点は重なりの部分に書き込みます。イメージしにくいようであればベン図テンプレートを開いて試してみましょう。

2. マインドマップ

マインドマップはブレインストーミングの手法としてよく使われますが、ノートの情報を整理するのにも役立ちます。マインドマップでは、中核となる、または主要なアイデアを中心に置き、ここから小さなアイデアに分岐し、その枝がさらに小さなアイデアへと分かれていきます。

まず、円 (その他の図形でも可) を描き、中央に主となるアイデアを書きます。サブカテゴリーが出てきたら、主となるアイデアから枝分かれする図形を追加し、図形を線でつなぎます。マインドマップテンプレートを使えば、設定なしでノート取りをすぐに始められます。

3. コンセプトマップ

コンセプトマップはマインドマップによく似ています。両方とも、中心となるアイデアを配置し、そこから小さなアイデアが分岐していくといった方法で情報を整理しますが、主な違いはコネクターにあります。

マインドマップでは単純に線でアイデアをつなぎますが、コンセプトマップは矢印とラベルでアイデア同士の関係を表します。このコンセプトマップテンプレートのようにボックスの色分けをして、分かりやすく整理することもできます。

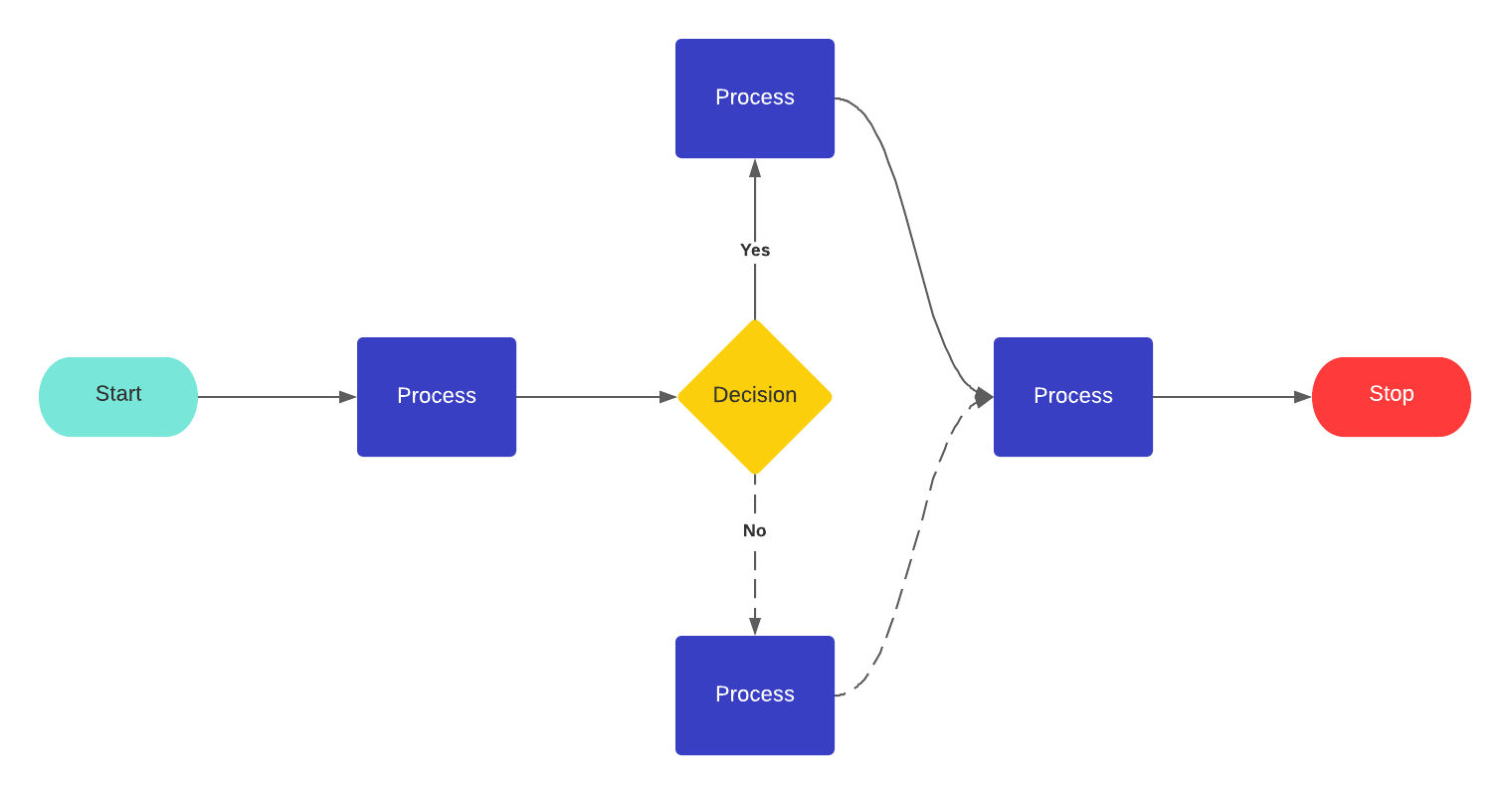

4. フローチャート

プロセスをノートにメモするなら、フローチャートが便利です。フローチャートは、プロセスの各ステップや意思決定をさまざまな図形や矢印で視覚化したもので、ゼロから作図するほか、フローチャートテンプレートを使って手軽に作成することもできます。

覚えることがずいぶん多いようにも思われますが、ご心配なく。この記事で紹介したビジュアルノートテイキングのテクニックを最初から使う必要はありません。1つ、2つと使いこなせるようになったら、さらに別の方法にも挑戦してみましょう。

教える側と教わる側の両方でホワイトボードの活用をレベルアップして学習効果を高めましょう。

今日から利用開始Lucidspark について

クラウドベースのバーチャルホワイトボード、Lucidspark は、Lucid Software のビジュアルコラボレーションスイートのコアコンポーネントで、チームが集まり、ブレインストーミング、共同編集、グループでまとめた思考を実行可能な次のステップに統合するための作業をすべてリアルタイムで行える最先端のデジタルキャンバスです。Lucid は、Google、GE、NBC Universal などの顧客や、Fortune 500 企業の 99% を始めとする世界中の主要企業にサービスを提供しています。Lucid は、Google、Atlassian、Microsoft などの業界の主要企業と提携しており、創業以来、製品、事業内容と企業文化を称える各種の賞を多数受賞しています。詳細は lucidspark.com/ja を参照してください。